例によって事前情報ほぼゼロで映画館にでかけていった。

時間的にきつかったけれど、

これに行かなくてどうする、と頑張ったのである。

行って良かった。観なければいけない映画だった。

すぐにサウンドトラックを入手、繰り返し聴いている。

砂の丘の連なる大地。

TOYOTAのピックアップトラック。

黒字に白いイスラム文字の旗。

カラシニコフの男たち。

逃げるガゼル。

マリ共和国のトゥアレグ族の街 Tinbuktu が、イスラムジハーディストに占拠されている。拡声器で(アラビア語とタマシュク語で)禁止事項を告げて歩く。タバコに音楽。女は(ベールはもちろんのこと、それに加えて)靴下と手袋を着用すること。違反者は即刻罰せられる。

サッカーはむち打ち20回、歌は40回。姦通の罪を犯したと、事実婚カップルが石打ちの刑で公開処刑される。映画は実際にあったこの事件をきっかけに作られた。

街は暴力と恐怖によって支配されている。けれどもトゥアレグの人々はその重さに打ちひしがれてはいない。隠れてラジオの音楽を聴き、手袋などしてどうして魚が売れるのかと、魚売りの女は敢然とわめき抗議し、少年たちはバーチャルな(つまり見えない)ボールでサッカーをする。

モスクに土足で入り込んできたジハーディストに、ここは祈りの場だ、出て行ってくれ、と静かに告げるイマム。兵士たちがのし歩く土の屋根には、そこここに大きなパラボラアンテナ。夜になれば同じように大きな丸い月が、銃をかかえた兵士のシルエットの向こうに輝く。

牛飼いの家族が穏やかに暮らしている。街から離れた砂漠のテントだから、父がギターを奏で、母がメロディーを口ずさむのを、娘は聴くことも出来る。トヤは12歳。

それでも暴力と死は、彼らだけをよけて通ってはくれない。このいきさつが、ジハーディストに逆らったわけでもなく、新たに課された禁忌によるものでもなく(裁きはイスラムの厳格な掟によるが)、彼らのこれまでの暮らしに組み込まれてきたものの不幸な重なりの結果であることに、この映画の深い部分がある。

父キダンは仕事といい、どこかに出かけていく。牛追いの仕事は孤児のイサンに任せていた。誰にも言わないでねと、トヤはイサンに父の仕事を明かす。音楽家なんだと(私は彼のような音楽家を何人も知っている)。

映画の中で、ジハーディストの一人はリビアから来たと言っていた。世界レベルで活躍するティネリワンのイブラヒムが、リビアのキャンプにいたことはよく知られた話だ。少し前に紹介したトゥーマストも、リビアの軍事キャンプでカラシニコフをギターに持ち替えた一人だ。大事にしていた牛をめぐって生じたトラブルで、キダンがピストルを取り出すときの夫婦の会話にも、彼がギターを持つ前のことがほのめかされている。

カダフィの時代、トゥアレグ族とリビアはそのような関係にあったし、その後のマリの混乱にはリビアの崩壊の影響が強い。これら背景の説明を、会話の中のほんの二言か三言だけで済ませてしまう。冗長な説明はこの映画には皆無だ。

トゥアレグの人たちはマリ共和国やニジェール、アルジェリアにまたがって暮らしている。モロッコも同じベルベル系の人が4割であり、平和裏に共存している。けれどもベルベル人とアラブ人の両者間に微妙ななにかが(モロッコにさえ)横たわっているのは、二度の旅でも感じることであった。このような民族間に横たわる溝は、サハラの南ではトゥアレグ族と黒人の間にも存在する。

黒人漁師との間に生じた牛をめぐるトラブルで、キダンが何故しまい込んでいたピストルを持ち出すのか、何故漁師は話し合いに応じようともせず、いきなり相手を突き飛ばすのか。そもそもなぜ漁師は、怒りにかられて牛を殺すような挙に出たのか。

映画は、漁師が常々抱えていたいらだちを、川にやってくる牛が仕掛けられた網を破るのではないかという怖れを、描いていた。だが漁師のいらだちや怖れは、単発的な出来事に触発されただけのものではないだろう。

記憶に甦る言葉がある。映画と同じニジェール川で漁をする人が言っていた。自分たちは決して川から離れることはない。砂漠になど決して行かない。砂漠は怖ろしいところだと。川辺のほんの少し外側はすぐに砂漠だというのに。確かフランスのTVドキュメンタリ―だった。

同じ地域に住む人々であっても、川の民と砂漠の民では、帰属する自然風土や心性に大きな差異があるだろうし、それが昔トゥアレグ族が置いていたカースト制度の残滓としてだけではない、何らかの軋轢を生んでいたこともあるだろう。

すぐ隣に、異なる集団がいる。両者は激烈に異なる前提を持っている。それでも砂漠の民と川の民はひとつのシステムに組み込まれ、共存してきた。たとえばオートバイの水の宅配業者。業者というほどのものではなく、わずかの料金で便宜を図っているだけかもしれないが、井戸で水を詰めたポリタンクを、ひとつは漁師のために川辺まで運び、ひとつは砂漠の牛飼いの家まで運ぶ。

彼らは同じ井戸の水を飲む。異なる前提であっても、厳しい自然の下、生きる糧を分け合いながら共に暮らしてきたのだ。アラブ人ジハーディストという、さらに激烈に異なる思考と行動パターンを持つ人たちがやってくるまでは、平穏に。

この映画でうならされるのは、メインとなる物語とは一見関係のなさそうなエピソードや脇役が、実に重要な意味や役割を担っていることと、その描き方の見事さだ。「狂女」と見做されている女は、カラフルなリボンで髪を飾り、歌を歌っても、ジハーディストに裁かれることはない。それどころか、禁忌によって自らも縛っている彼らに、いっときの解放の場を与えさえする(隊長は一人彼女の前で踊る)。水運び人の役割はもっと大きい。

シサコ監督は2014年カンヌの記者会見で、「この映画を勇気ある作品だと言ってくださる方がいます。でも、本当に勇敢なのは、あの過酷な状況で暮らす人々です」と語っている。「狂女」も、エアーサッカーの少年たちも、打たれる辛さに思わず泣き呻きながら、その痛苦の底から湧きあがるような歌声をひびかせる女も、皆ぎりぎりの「本当の勇敢さ」を体現している。そして最後に、処刑されるキダンと妻サティマのために、ある「便宜」を図る水運び人の行為も。

パンフレットには、「少女トヤの目を通して描かれる自由という砂上の楼閣」とあるが、この物語の真の目撃者は Timbuktu という古い都であろう(撮影はモーリタニア)。

日干し煉瓦のモスクなどで世界遺産に指定されているトンブクトゥ(ティンブクトゥ)は、トゥアレグの人々が暮らす街であるというだけでなく、かつて黄金郷とも呼ばれたソンガイ帝国の首都であり、金や象牙、塩(奴隷も)を運ぶ交易の地として、栄華を誇ってもいた。

モロッコの砂漠の町ザゴラには「トンブクトゥまで52日」という標識があったし、オアシス村フォンニのホテルスタッフは、自分たち(の祖先)はトンブクトゥから来たのだと、自慢していた。トゥアレグの人たちにとってトンブクトゥは誇りであり、歴史であり、華やかな伝説であり、そういったもののシンボルの総体なのだろう。

モロッコのフェズやアルジェリアのコンスタンチーヌと同じように、歴史ある古都です。大学があり、15~16世紀には各地から哲学者や法律家たちが集まり、宗教にとらわれず思索を深め議論した「知の都」です。自由と平和、多文化が出会う場であり、寛容のイスラムの伝統を引き継いでいます。ですから自由を受け入れないイスラム過激派には、この街を占領する象徴的な意味があったのです。

(モーリタニアに生まれ、マリのバマコで育ち、ロシアで学び、フランスに暮らす)私の土台は多文化性です。異なる文化や様々な人々との出会いが私を養ってきたのです。ティンブクトゥが象徴する他者への敬意は、私の映画作りの原点でもあります。(シサコ監督インタビュー、パンフレットから)

だから、「自由という砂上の楼閣」というキャッチコピーには、違和感がある。確かに砂の上に建つ、土をこねて作られた都であり、かつての輝かしい栄華は砂漠の果てに埋もれようとしているかに見える。けれども、それであっても、いやそれがために、知と自由と平和と寛容と共生のシンボルたる都なのだ。ここにもう一つ映画が付け加えたのが、抵抗のシンボルとしてのトンブクトゥである。

そして音楽。象徴としての街とは異なり、自由や平和や共同性をストレートに表すのが音楽である。ゆえにストレートに禁忌の対象となり、それがそのまま反転して抵抗の手段となる。まさに、カラシニコフに代わるものとしてのギター。

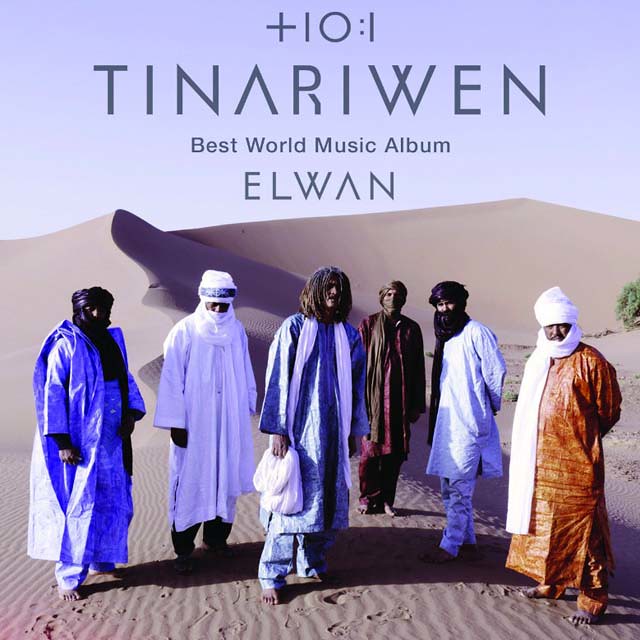

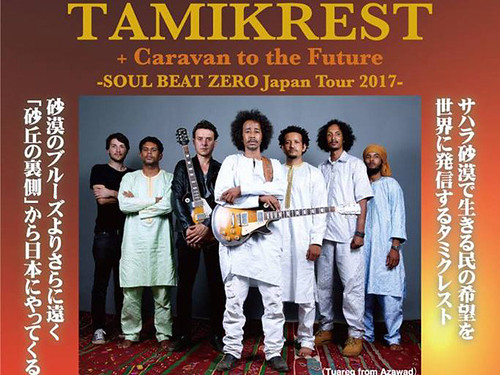

元来トゥアレグで音楽は女たちのものだった。男たちが戦闘やキャラバンで出かけてしまった後、手製の楽器を奏でて歌う。男たちはむしろ踊り手であった。今は「砂漠のブルース」として、ティネリウェンに続く第二・第三世代(Tamikrest、Kel Assouf etc)が、パリやベルギーを中心に活躍するほど層の厚いジャンルに育っている。

キダンを演じたイブラヒム・アメド =ピノは本職も音楽家である。彼だけではない、妻サティマ(トゥルゥ・キキ)も、歌を歌ったとむち打たれるファトウ(ファトゥマタ・ジャワラ)もプロのミュージシャンである。歌が「禁じられている」映画なので音楽シーンは少ないが、キダンの弾くギターやファトウの唄が、砂漠の水の様に貴いものとして、耳の奥に染み入ってくる。

帰宅してパンフレットを開いて驚いた。なんとピノはTamikrestの創設メンバーで、その後Terakaftに合流した、トゥルゥ・キキは Kel Assouf のボーカル、とある。Tamikrest は大好きなグループだし、Kel Assouf もCDを一枚持っている(これにはトゥルゥは参加していないようだ)。Terakaft にも好きな曲があって、当ブログにも Youtube 動画を埋め込んだりしている。

「砂漠のブルース」は、レゲエやロックという「抵抗の音楽」と出会うことによって生まれた。「抵抗」を強い柱に、自らの伝統的民族的な音楽との「多文化的」な融合を果たしたのだ。そのような彼らに主役や重要な脇役を配したことに、監督のある意図を読み取ることもできよう。

映画では彼らの音楽は前面に出てこないけれど、アラブ音楽には欠かせないウードに加え、オーボエのようなアルメニアの管楽器が効果的に使われていたりして、様々な地域の伝統楽器の音色が溶け合っている。融合は、エンドロールではマリのコラという弦楽器とオーケストラにまで及び、時代と地域をまたいでの音楽の「多文化性」が溢れんばかりに表現されている。

この映画は2015年のフランス・セザール賞で監督賞を含む7部門を獲得した。シャルリー・エブド襲撃事件の6週間後のことだ。トンブクトゥは2012年にトゥアレグ族独立運動派に占有されるが、独立運動はのちにアルカイダ系の武装組織に乗っ取られてしまう。映画が描いているのは、核となるエピソードも含め、実際にトンブクトゥやその周辺の人々に起こったことである。フランスはその後2013年初めにマリに軍事介入し、トンブクトゥも「解放」された。

映画は、酷薄な支配と蛮行を行うジハーディストを、絶対的な極悪人としては描いていない。映像的な距離が、異なる前提を持つ人々に対して等しい。確かにトンブクトゥという街の視線で見れば、思慮を失った漁師と牛飼いが落ち込むことになった陥穽は、同じようにジハーディストの前にも口を開けていると見えるだろう。彼らは皆同じ、内的な葛藤や割り切れなさを抱えた不完全な人間と見えるだろう。

フランスの観客動員100万人という数字には、フランスの人たちにとっては純粋に映画が素晴らしいということ以上に、かつての植民地であり、今も関係の深い国の抱える問題が、自国の中心部にまで及んできているという、切実な意味もあっただろう。異なる前提を持つ人々との共生も、その齟齬や軋轢や分断も、そこに否応なく暴力という手法が介在してくるのも、砂漠の果ての遠い街だけの話ではないのだ。

映画「禁じられた歌声」 多数の映画賞ノミネート&バラケ・シソコら音楽協力したアブデラマン・シサコ監督作が日本初公開

禁じられた歌声:OST / アミーヌ・ボハーファ

トァレグ族/ベルベル人

反政府闘争を活発化させるサハラの「トゥアレグ」人、その歴史的経緯

コメント