3月20日、地下鉄サリン事件から20年がたった。

これを機に放映された、オウム真理教についての検証番組を何本か見た。

NHKの番組では、警視庁による坂本弁護士事件の捜査が、神奈川県警との管轄問題でストップしたことや、教団施設への強制捜索で地下鉄サリン事件を未然に防げたかもしれないことなどを、当時の関係者へのインタビューを交えて検証していた。

番組は、捜査上の教訓はその後のテロ対応策等に生かされている、という。けれども、「未然に防ぐ」ためには、何故オウムがあれほど多くの(かつ「優秀な」)若者を惹きつけたのか、そして何故一宗教団体が、無差別殺人に至るほど暴力的に暴走してしまったのか、ということの検証が外せない。これらの点については多くの論考がなされてきたけれど、それで何がわかり、何がわかっていないのか。一連の事件も結審を迎え、上祐史浩や浅原彰晃の三女による手記なども出てきている。渦中や直後では見えなかったものが、ようやく少しは見えるようになってきたのだろうか。

・オウム真理教と徹底抗戦した家族の物語『激動!世紀の大事件オウム真理教と闘った家族の全記録 ~地下鉄サリン事件20年目の真相~』(2015.3.11)

フジTVの上記番組では、脱会に成功した若者と父親の奮闘が、ドラマとして再現されていた。優しい母と仕事に情熱を傾ける父。息子は父親の不在やその働き方、価値観に違和感やいら立ちを感じている。父とは時間的にすれ違うばかりではなく、そもそも対話が成り立たない。息子は宗教や精神世界への関心を高め、やがてオウムに入信し、教団での集団生活に入る。

衆院選の選挙活動のさなか、息子からのSOSの電話を受けた父は、仕事を放り投げて駆けつけ、実力行使で息子を取り戻す。父の奮闘が息子の心を呼び覚ました経緯には、動かされるものがある。けれども息子が本当に目覚めたのは、浅原が自らの権威づけに利用したダライ・ラマの、浅原を否定する言葉を聞いた時だという。宗教とはそれほどに強いものである。絶対者の絶対性を相対化することがそれほどに難しいということだ。ダライ・ラマのような、より権威のある存在がいて、その権威の絶対性を信じられるられるようなケースは、むしろまれだろう。

それでも、ドラマには興味いエピソードが挿入されていた。選挙活動でビラ貼りをしていた仲間が、突然、「ばかばかしくてやってられねえ。俺、抜けるわ」と言い放ち、その場から立ち去るのだ。ドラマの主人公もまた、彼のように「ばかばかしさ」や違和感を感じていたのだろう。このような「ばかばかしさ」や「おかしさ」を感じ取れる者と、最後まで疑いも持たずに教団に付き従った信徒たちでは、何が違うのだろう。

オウムで奇妙なのは、アンバランスさである。選挙出馬というアンビシャスに、張りぼての尊師被り物と全然宗教的でない歌。ソ連で武器を調達しようとしたり、核兵器用ウラン取得のためにオーストラリアに土地を購入したりする計画の壮大さに対して、「サティアン」の建物の倉庫のような粗雑さ。白いトレーナーの上下、道場の、板を重ねてただシーツをかぶせただけのような尊師台座、その両脇にバナナの房とミカンの籠。

宗教的な表象は尋常ならざるものに求められるとしても、あの非尋常は見たところとってもショボい。時代が求めた虚飾やブランド性に対するアンチだとしても、簡素には簡素の純粋さ、美しさがにじみ出るものだ。「ばかばかしさ」や「おかしさ」に加えて「ショボさ」と「カッコ悪さ」。「絶対性」の前にすべては無意味なのかもしれないが、それにしても個々人が持つ根源的な感受性はどうなっていたのだろう。

などと、いくつもの問いが浮かんでくる。上記ドラマでは、息子が鬱屈や承認欲求を抱えていて、解決の方策と場を宗教や精神世界に求めたとして、それが何故オウムだったのか、何故あれほどにのめり込んでいったのかはよくわからない。が、ここが一番重要なところだろう。たとえ本人にも「よくわからない」のだとしても。

ということでは、1万5千人の信者(だった人)たちに対しても、彼らがオウムの実態やサリン事件をどう捉えているのか、という問いがある。教団が解体した後、彼らはどこに行ったのだろう。どのように事件と折り合いをつけたのだろう。彼らの「絶対」に帰依して満たされていた心は、裏切られたと血を流さなかっただろうか。事件を機に、教団を相対化できるようになっただろうか。浅原に帰依した自己を、対象化して見つめなおすことが出来ただろうか。

そして、オウムに何かを求めざるをえなかったその何かは、オウムがすっぽりと抜けた後、何に(どこに)向かったのだろう。

また、信徒たちは加害者側であると同時に、拉致や薬物・電気施療など、教団による暴力の被害者でもある。電気ショックで記憶を消されたような人たちは、その後どうしているのだろう。

VideoNews.com は、宗教学者島田裕巳氏との討論を通じて、オウムの「魅力」や「力」が過酷な修行によってある種の超絶的な肉体的感覚を得られた点にあったこと、暴力の暴走も教義の強化を通じて成されたこと、などを考察している。

実は肉体的超絶感覚というのは、宗教や超常能力とは無関係に得ることが出来る。宮台真司も、それを自己啓発セミナーのトレーナーを通して知ったと、討論のなかで述べている。私の知る範囲で言えば、例えば、野口晴哉が「野口整体」として体系づけた「気」と肉体についての考察と実践も、西欧近代科学では説明不能な、人間の精神が肉体に及ぼす力の存在を示すものだ。ただし野口は、従来の科学では割り切れない、数値化できない人間の能力は、強弱はあれども誰にも備わったものであり、その力を宗教に近づけたり、利用しようとすることを禁じた。

麻原彰晃がそのような能力に長けていたか、あるいは「修行」によって獲得したことはあり得る。だから信徒が、浅原の手引きで何らかの体感を得た時、特にこれまでそのような観点からモノを見たり考えたりしたことのない人、むしろ割り切れないことや数値化できないことに耐性の少ない人ほどコロリとはまってしまうのは、解らないでもない。このメカニズムは、「洗脳」という人格支配とはまた別のものだ。ただし、「洗脳」と寄りあわされて手法化すれば、非常に強烈な効果を発揮するだろう。誰しも圧倒的な肉体的感覚は否定しがたいからだ。

オウムの「洗脳」には、LSDや電気ショックという化学的・物理的な手法も用いられたという。これらによって、同様の効果がより確実に、安直に得られる。が、この部分が強調されると、そういう手法ならばああもなるのだろうと納得もしやすい。私たちは、納得しやすい部分だけを「洗脳」という言葉とパッケージにして、通常の暮らしとは無関係な異常なこと、排除すべきこととして、蓋をして済ませてきたようにも思う。

それにしてもなぜオウムがそこまで先鋭化したのか。なぜ1万5000を超える人々が、ハルマゲドンだポアだといった、悪い冗談としか思えないような理屈を謳った教義に引き寄せられていったのか、20年前われわれは、もう少しそれを真剣に問わなければならなかった。オウムは決して社会から隔絶された突飛な事件ではなく、当時の日本社会に内在する矛盾が危険な形で吹き出したものだった可能性が高いからだ。

しかし、地下鉄サリン事件とその2日後に行われた警察による山梨県上九一色村のオウム施設への一斉捜査の直後から、メディアによるオウムへの激しいバッシングが始まった。そうして社会の中に醸成されたオウムに対する激しい嫌悪感や拒絶感は、オウムの教義やそれが若者を惹きつける原因などを宗教学的な観点から解説することを許さなかった。現に島田氏も、宗教学者としてマスメディアでオウム現象を真面目に解説したために、オウムシンパとしてのレッテルを貼られ、激しいバッシングを受けたばかりか、当時教授を務めていた大学の退任にまで追い込まれていた。元々、金目当ての冠婚葬祭業に成り下がっていた日本の既存の宗教に批判的だった島田氏は、レベルはともあれ一応教義らしきものが存在するオウムは宗教学者として解説に値すると考えていた。しかし、当時の社会の空気感はそれさえも容認できないほどの反オウム一色となっていた。

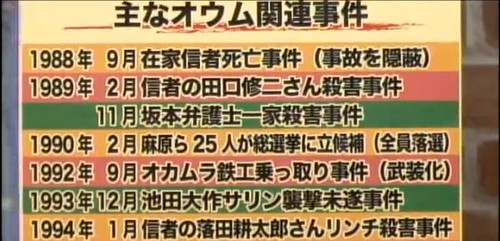

教団が暴走するきっかけとなる事件が二つある。ひとつは坂本弁護士一家殺害事件だ。坂本弁護士は行方不明信者の問題や「血のイニシエーション」の詐欺性などを暴こうとしていたが、教団はそれらの犯罪だけでなく、すでに修行中の信者の事故死と、その隠蔽のための殺人、死体焼却という、より重篤な、決して暴かれてはいけない犯罪を犯していた。事件の捜査が早期になされ、教団中核の動きを物理的に止めることがもし出来ていれば、その後の暴走はなかったかもしれないとは、NHK番組の検証以前から言われていたことだ。

過度の「修行」による死や私刑に近い殺人は、それを隠ぺいするために次の殺人を呼ぶ。しかもそこは極限状態を課す密閉された集団生活の場である。これに殺人を正当化する教義があれば、自己防衛としての暴力はたやすく加速するだろう。坂本一家殺害で、教団にはさらに隠蔽しなければいけない凶悪犯罪が加わった。

もうひとつは衆院選での完敗である。浅原の票はわずか1700票あまりであった。教団はこの結果に、何らかの操作があったと主張する。社会の否認を国家による「弾圧」とすり替えたのだ。

人々の激しい拒否感や忌避感は、強く記憶に残っている。教団施設と周辺住民の軋轢もすさまじかった。社会の拒否は、内部の者には確かに「宗教弾圧」とも感じられただろう。被害妄想を募らせ、自衛や敵意からも武装を正当化する。暴力への傾斜は、社会の排斥による孤立化も後押ししたのだ。

彼らの暴走には、国家が未然にその芽を摘めなかった責があり、暴走スパイラルは、社会の徹底的な否認と排除によっても加速された。つまり教団の狂暴化を防ぐに社会は、否定と包摂の両方を行わなければいけなかった、ということだ。

がしかし、はたして社会は、宗教を、しかも「当時の日本社会に内在する矛盾」を体現して現れてきたような宗教を、そう都合よくコントロールできるものだろうか。ともあれ、それができずに日本社会は、オウム問題を被害者対「言語道断の荒唐無稽犯罪者集団」という一面的な対立構造に固定化させてしまった。その結果、一番検証されなければいけない「当時の日本社会に内在する矛盾」は問われることもなくきてしまったわけだ。さて、ではその矛盾は、この20年で消滅したのか。

討論では「過激な宗教に惹かれる若者」ということで、「イスラム国」との共通性にも触れていた。共通性でくくることは、個々の背景や誘因を大雑把なステレオタイプで捉えることになりやすいので、むしろ差異性を考えるべきだと私は思っているが、共通性を見ることは可能だし、重要な側面もある。

というのも共通性には、オウムやISの側だけでなく、周囲の、あるいはオウムやISに対峙する側の、忌避感や嫌悪感や排除欲求などもあり、感情的なバッシングや全否定が、その団体や動きが生まれる背景となる「社会に内在する矛盾」に「真剣な問い」を許さない、ということもあるからである。

ところで、Videonewsで宮台真司と島田氏のトークを聞いても、問いに答えは得られたかというと、やはり疑問はほとんどそのまま残っている。相変わらずわからないことだらけだ。仕方ない、オウムについては、ここでも少し触れた野口整体や、20年前のことなどを思い出しながら、もう少し考えてみることにしよう。

コメント