村上春樹はオウム真理教を<正体不明の脅威=ブラック・ボックス>と言う。<ブラック・ボックス>を開いてみようとした村上の試みはいまだ道半ばで、この後は彼の本業での作業になるのだろう。道半ばは私たちにとっても同じで、事件が風化に流れる長い時間の底で、相変わらずオウムに対して同様の、わけの解らなさを、不気味さを、そしておそらくはまだ、(わけが解らないがゆえの)恐怖を感じている。

このことはまた、『約束された場所で』その他で信者たちの話しを読んでみれば、私たちにだけあるのではないこともわかってくる。地下鉄サリン散布に至る教団の行いは信者たちにとっても同様に解くことのできない謎で、誰よりもこの謎の前で呆然と立ち尽くしているのは彼らなのだ。

村上春樹の『アンダーグラウンド』と『約束された場所で』は、被害者と加害者というふうに対になるものではない。被害者は被害の当事者だけれど、加害者側としてインタビューされた(元)信者たちは加害の当事者ではない。犯罪に繋がる教義の危険性に、否どころか疑問すら抱かなかった責務はある、と責めたところで、何故そのような教義が生まれ、どのようにしてそれが武装化や数々の殺人事件を招いたのか、という問いに、彼らが答えることはそう易しいことではない。

オウムがブラック・ボックスだとして、そのなかにいる/いた信者たちの目の前にも、もうひとつの、あるいは複数のブラック・ボックスがある。だがこれは、本当に「正体不明」なのだろうか。私たちは見えないものだけでなく、見たくないものも「ブラック・ボックス」と呼ぶ。答えることに立ち尽くす彼らの姿と、「ブラック・ボックス」を明けるのではなく、閉じたままと捨て去ろうとする私たちの姿は、さして違わないのではないか。

確かに、殺人や細菌・化学兵器製造は、内部においても徹底的に隠ぺいされていた。教団に横のつながりは希薄で、信者には余計なおしゃべりも修行の妨げになると制限されていた。制限されずとも、彼らは恒常的な睡眠不足(寝ないことも修行)のままハードなワークに忙殺されており、あとは修行と自分の内面にしか目がいかなかったのではないかと思う。林郁夫の『オウムと私』によると、林がサリンについて知ったのは、池田大作襲撃未遂で新実智光が中毒になったのを治療したからであった。林の地下鉄でのサリン散布に行きつくレールは、知ってしまった者に離脱と犯罪の暴露を許さないために引かれたものだった。ともあれ、オウムの犯罪の当初の動機はよくあるもので、不都合な事件の隠ぺいと組織防衛だった。

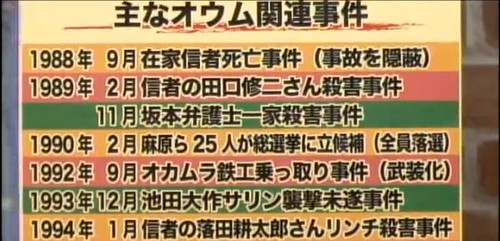

始まりは、在家信者の修行中の事故死(88年9月)の隠ぺいである。事故死とはいえ、心神喪失のような状態の信者に水をかけ、浴槽に顔を繰り返し沈めるなど、行き過ぎたことが行われた。当時オウムは東京都に宗教法人の認可申請を控えており、事故が明るみに出た結果認可がおりないことを恐れ、死体は遺棄された。この事件の隠ぺいが、なりゆきの全てを知る出家信者の脱退希望に対して、麻原の「ポアするしかないな」という口封じ殺人(89年2月)を招く。

ポアというのは死者の魂をより高いステージに引き上げることで、限られた者、オウムでは麻原だけがポアすることが出来ると説かれた。やがて麻原は、その根拠となるヴァジラヤーナ(金剛乗。小乗、大乗と並ぶ仏教の教義)を次第に前面に押し出すようになる。ヴァジラヤーナでは、悪行を妨ぐためであればポア(この場合殺人)や盗みや嘘も善行であるとされる。

オウムの殺人を正当化するこの教義は、90年の衆院選惨敗を機に被害者意識が高じて武装化に走る根拠として出てきたように言われていた。だが島田裕巳は、麻原の説法を時代順に追っていくと、88年と89年に起こった死亡事故と殺人の後に、麻原が説法で触れるようになったことを確認し、先に殺人が行われ、それを後付けで正当化するために持ち出された(編み出された)のではないかと推察している(『オウム真理教事件Ⅰ・Ⅱ』)。

とすれば、 最初の事故死を公表していたら、あるいはこの事故死が認可のあとだったら、次の殺人は防げたのだろうか。ただし麻原は、オウム以前に薬事法違反で捕まっている。この事件で麻原は、単に法的に裁かれただけでなく、新聞報道その他で社会的制裁も受け、仕事も失った。リンチ殺人とも解釈可能な信者の死の事件化に、法人認可だけでなく教団存続の危機感すら抱いたことは想像できる。身体的なこともあり、もともと被害者意識が強かったり、社会の扱いを差別攻撃的と捉えていたふしもある。

二人の信者の死と、その後の坂本弁護士一家殺害にもかかわった早川紀代秀は、在家信者の事故死の際、麻原が「これはヴァジラヤーナに入れというシヴァ神からの示唆かもしれないな」とつぶやいたことを記憶している(『私にとってオウムとは何だったのか』)。

89年秋には週刊誌がオウム批判記事を掲載し、出家信者の家族が被害者の会を作って運動を開始する。家族の相談に乗っていた坂本弁護士の一家殺害事件は、会の結成直後の11月であった。上祐史浩によると、麻原はこのころから既に国家からの攻撃やハルマゲドンについて説法し、幹部とは教団武装化についての話し合いも行われていた。(『オウム事件 17年目の告白』)

実際に武装化が行われるようになったのは90年3月、衆院選の選挙敗退の一か月後のボツリヌス菌培養実験からである。化学・生物兵器は炭疽菌培養実験を経て93年までにVXガスやサリン製造に至る。 94年には信者に対して、LSDを使ったイニシエーションや、薬物を使ったスパイチェックなどが行われるようになり、その果ての信者リンチ殺人と、敵対する外部の人間へのサリン攻撃やVXガス攻撃、松本サリン事件と、未遂まで含めて5件の殺人事件が起きている。翌95年2月、假谷さん殺害、3月、地下鉄サリン事件。 94年から95年3月まで、数か月おきに事件が起きるという驚くべき頻度と数である。

これらを時系列でみると、地下鉄サリン事件は、単に一つの犯罪を糊塗するために、雪だるまのように次の犯罪へころがっていった結果というだけではないことがわかる。自衛のためのピンポイントの犯罪ではなく、攻撃のための広範囲な戦闘に近い。

裁判では、3月18日の車中の謀議で、強制捜査を避けるため20日のサリン散布が決められた、とされている。つまり、地下鉄サリン散布も、これまでの犯罪の隠ぺい攪乱工作というのだ。だが、車中では、「そんなことをしても強制捜査は避けられない、とする意見もあり、散布決定ではなかった」という証言もある。実行犯たちは尊師の説く「ポアという救済」 を信じ込んでいたと主張しているけれど、サリン攻撃などすればオウムがまっさきに疑われる、 こんなことをすれば教団は終わりだ、とは思わなかったのだろうか。

早坂武禮は教団の変貌を、犯罪の内情を知らされない立場で見ていた。ハルマゲドンや最終戦争という麻原の説法に現実味は感じなくとも、銃の製造などのうわさを耳にし、秘密のワークの不穏な動きも察知し、スパイチェックで疑心暗鬼に陥る混乱のさなか、尊師は教団をつぶそうとしているのではないかかと案じていた。(『オ ウムはなぜ暴走したか』)

麻原は、既に教団の終わりを見据えていたのだろうか。それならばと、これまで自分(たち)を排外し糾弾し攻撃してきた社会に、これを最後に復讐しようとしたのだろうか。麻原は自らの予言の実現のために「ハルマゲドン」を出現させようとしたのだ、という説もある。これで最終戦争が起こり、オウムだけが生き延びるというおとぎ話を、自身も本当に信じていたのだと。上祐史浩は後にこのように省察している。

私が、何を悩んだかというと、ヴァジラヤーナ活動(ここではハルマゲドンを起こすような武装闘争)の成功が、非現実的だということだ。具体的に言えば、失敗すれば、信者も一般人も多くが死亡したあげく、教団は壊滅し、自分が信じていた教団の真理の修行も広まるどころか、逆に全く無くなり、それは大きな罪(悪業)になると考えたのである。

そして、その前後、私は麻原に会って話した。すると、彼は、「ヴァジラヤーナのデメリットは、失敗したら真理が根絶やしになることだ」と言った。……しかし、麻原は、その後に、「でも、俺は勝てると思っているんだよ」と語り、多少微笑んだように見えた。私が知る限りでは、麻原自身が、預言とその中の弾圧を深く信じていたと思う。例えば、彼が主張した闇の権力による毒ガス攻撃の被害も、本当にそう感じていたのではないかと思う。客観的に見れば被害妄想である。

今の私は、麻原自身が、一定の霊的な能力と共に、被害妄想や誇大妄想の人格障害を抱えていて、本当に陰謀論を信じ、突っ込んでしまい、その結果として、今の精神病的な精神状態に至ったという見方を強めている。

・・・ 麻原は、カリスマ性はあったが、同時に(おそらく幼少の時から)誇大妄想と被害妄想の精神病理的な傾向があって、ヨーガの修行で霊性を高めたと主張していたが、それが逆に誇大妄想・被害妄想を悪化・加速させた面があって、自分としては、このままでは本当に滅ぼされる(殺される)と思って、社会と戦ったと認識しているのではないかと思う。・・・

この見解は、麻原のハルマゲドン教義を分析した立花隆氏の結論でもあった(週刊文春に掲載)。氏は、「麻原は、信者を意図的に騙すためにハルマゲドン預言を吹聴したのではなく、自らの預言解釈を本当に真剣に信じた狂気があった」としている。(本人のブログサイトから転記)

本当のところはわからない。麻原が拘禁障害なのか精神が混濁してしまい、 証言が得られないから、というだけでなく、検察側にも、裁判を通じて明らかにしようとする意志が希薄だったから、のようにも思える。かといって、弁護側の提示した、 弟子たちによる麻原の歓心を買うための暴走説も、実行犯の供述や証言に明解な言葉があるわけではない。全てを知っていたとされる村井秀夫は刺殺され、 実行犯には沈黙を貫いている者もいる。

いずれにしても、彼らに麻原の指示を拒否することは難しかっただろう。このような犯罪に手を染めることから免れるための唯一の方法は、逃亡し、テキ側に寝返って反撃することだが、数々の犯罪に手を染めてしまっていれば、もはやそのような選択肢はない。オウムの場合はこれに加えて、信者たちを拘束する教義があった。

「ヴァジラ ヤーナをやらないならば、在家に戻れ」という麻原の言葉は、ヴァジラヤーナをやらなければ、自分はポアされる可能性を意味する。ヴァジラヤーナ (=他の殺害)をやらず、またポアされない(=殺されない)ためには、事実上、麻原の秘密計画を社会に告発し、麻原と戦うしかない。こうして、ヴァジラヤーナを拒否すれば、自分がポアされるか、麻原を死刑にするかであり、どちらかしか生き残らないことを意味している。

一般の方ならば、当然に麻原と戦うべきだと言うだろう。しかし、麻原を少なからず盲信し、愛着していた私には、精神的に到底不可能なことだった。正確に言えば、そういったことは考えもしなかった。全く不可能なことは、人は考えもしない。それは、自分の無意識が、完全に封じ込めていたのだろう。(同上/上祐史浩)

実行犯たちにもっとも重要なのは、ポア=救済説という教義とマハームドラーであろう。マハームドラーとは、尊師が唐突に無理難題を弟子たちに仕掛けるもので、弟子はそれを何も考えずに遂行するという修行である。マハームドラーにより尊師への絶対帰依が証され、同時に弟子は尊師と一体になる。一体になるということは、尊師の意志を遂行する入れ物になるということであり、これによって自らの我を捨て去ることができるとされる。

マハームドラーは実に強力な縛りを信者に課すものだが、同時に弟子にとっても自らの(考える)責務を放棄する上で、とても都合の良いものでもある。これによれば、全ては修行のために尊師が仕掛けたのだ、と解釈可能だからだ。過重な「ワーク」も、唐突で脈絡のない命令も、地下鉄サリン事件も、裁判も、教団の自滅も、教祖の精神の崩壊さえも。だが、林郁夫の話を読むと、彼らはそのような教義による正当化だけで動いていたのではないこともまた、わかってくる。

麻原が殺人を決断し、実行に移すことのできる人物だと知った林郁夫は、麻原は人の心を読めると信じていたこともあって、麻原に対する恐怖を募らせていく。麻原のポア指示を拒否すれば、自分がポアされることになる。たぶん麻原はそれを自分と親しい中川にさせるだろう、とまで想像は及ぶ。

林は妻と子供と共に出家していた。麻原に背くことは自分だけでなく妻子にも危険が及ぶことを意味する。出家後はそれぞれ別の場所で暮らしているので、彼に妻子を守るすべはない。麻原に恐怖や疑義の感情を悟られないように心をブロックすること、そして麻原が突きつけてくる「踏み絵」と「慣らし」(いずれも犯罪行為の指示)に従うこと、彼に出来ることはこの二つしかなかった。

これを井上嘉浩の場合でみてみると、競って麻原に自分をアピールし、信徒に帰依を呼びかける彼が、ことさら麻原をこわかったということもわかるのです。彼が法廷でいっていたのですが、麻原から命じられるヴァジラヤーナの実践(殺人指示など)で葛藤が生じ、ストレスとなって、女性を抱いてそれをはけ口としていたという姿からは、・・・とりわけ「ポア」の実践を迫られた弟子の行為のパターンを典型的に示すものだということがわかるのです。

一方、麻原にとっては、自分の思いどおりに弟子を動かし、「ヴァジラヤーナ五仏の法則」の実践(殺人などの暴力や犯罪行為による救済)をやらせればいいのですが、弟子は麻原の宗教性をまったく疑うことをしないのですから、それを妨げるのは弟子の「心のゆれ」のみということになります。麻原はこれを「観念」と名づけました。そして麻原は、この「観念」を宗教者として初期からいかに崩すかを考え、「ポア」に慣らす方法としては、一度手を染めた者には、次々と、これでもか、これでもかとやらせつづけたのでした。

そしてさらには、・・・(薬物や電気刺激を用いた)イニシエーションで、観念のデータを刷り込み、転換させ、これをより効率化しようと考え、私にはニューナルコをおこなわせ、観念そのものを消し去らせてしまおうとしたのです。

弟子は「恐怖」する自分を、はじめはポアなどの教義で納得させ、救済だと受け容れ、やがて葛藤に耐え切れずに、ストレスとして発散し、しまいには考えることを放棄して命じられたことのみ行うのだ、と井上はいうのです。

麻原には、弟子の「信」を前提に、容易に「観念」をいじり、それが崩壊するまで命じつづけることができるのです。(『私とオウム』)

無理難題で信仰や帰依の深さを問うたり、これを自我を捨てるための修行とするのは他の宗教にもある。例えば、旧約聖書に語られる「イサクの犠牲」である。生贄の羊の代わりに息子のイサクを捧げよと神に告げられたアブラハムが、山上の祭壇で息子に剣を振り下ろそうとするとき、神(天使)がそれを押しとどめ、羊を与える、という物語である。

また、ヤマギシの特講の最終研鑽に「割り切り研鑽」というのがある。米本が『洗脳の楽園』で体験した際の問いは「(特講終了後も)ここに残れますか」というものだった。最初は誰もが残れないと答えるが、執拗な問いに「一度戻ってからまた来ます」とか、「気持ちとしては残りたいが仕事や家族があるし」とかいうふうに変わっていき、最後には「残れます」と答えるようになる。問われているのは本当に残るかどうかではなく、可能性として「残れる」、自分はそう選択し、決意することができる、という答えなのである。全てのことはこだわりなく、自我の縛りなく成すことが可能だと思えるようになるこの研鑽は、別名「我抜き研鑽」とも呼ばれている。ヤマギシの村民だったこともある島田裕巳によれば、「残れますか」だけでなく、「死ねますか」や「殺せますか」と問われることもあるという。(『オウム真理教事件Ⅱ』)

もちろんヤマギシでは実際に殺人を命じることなどない。あくまで「我」を揺さぶるための問いかけだからだ。だがオウムにはポア(殺人)=魂の救済説があった。マハームドラーとしての修行に殺人までも入れ込み、そこにヴァジラヤーナという、罪悪感を払しょくし、むしろ善行だとする教義をあてはめたこと、これだけでも強力な仕掛けだが、麻原には犯罪組織のドンたる才もあった。犯罪を知った林郁夫の口封じに、組織への忠誠(麻原への帰依)の証として(「踏み絵」として)犯罪を強いる、というやり方である。

もちろん、問題はカリスマ教祖の「狂気」による教義と人を動かす(縛る)テクニックの巧みさだけにあるのではない。終末論や来世の救いを重視し、一方で現世や一般社会とそこに生きる人々を軽視しする傾向は、オウム信者にはもともとあった。疑いようのない終末思想と、尊師の入れ物となった弟子たちに感応された狂気が、極端な教義により固着され、絶対的なものとなり、重なり合い、破壊的な止めようのない化学反応が起きたのだ、という気もする。

がしかし、上祐史浩が17年かけてたどりついた、教団の犯罪は麻原の被害妄想と誇大妄想という狂気と、それに引きずられた信徒による暴走の結果だ、という結論には、すっきりとしないものが残る。それで終わりにできない引っ掛かりがある。

狂気といい、病理というのは、特殊である、ということである。いや、オウムは確かに特殊ではある。在家も入れて1万五千人の信者を集め、数千人の出家者を生み、ロシア支部を育て、サリンを生成し、LSDもカラシニコフも密造し、信者の観念を操り、武装闘争に踏み切る、というのは並々ならぬエネルギーと能力と熱情が結集しないと出来ないことで、この邪悪な方向にぶれた巨大な竜巻のようなものが特殊でないはずはない。

けれどもその周囲に、『約束された場所で』で語る(元)信者たちの、(極限的ではあっても)穏やかで満ち足りた修行生活や、(過酷ではあっても)淡々としたワークの日々があった。『私にとってオウムとは何だったのか』で、共著者の宗教学者川村邦光はこれを「麻原による恐怖政治」に支配された「共犯共同体」と呼ぶ。

この共同体に、既視感を覚えないだろうか。こんなことをしたら自滅だ、というような武力行使に突っ込んでいく無謀な姿に、そのあまりの見通しの無さを神がかりに託す心性に、巨大な竜巻の渦の中に巻き込まれているのに、それでも極限的に穏やかで満ち足りて、疑問や怖れを口に出せず(考えず)、過酷に淡々と日々を暮らす人々がいた共同体に。早川は著書の中で、「死そのものよりも、死後の世界のことに重点を置いた考え方であった」と述べているが、死を桜の花のように美化し、つまり軽視し、死後の世界をたたえた思想が、かつてあった。

戦争での殺人も、ことさら狂気の沙汰でもなければ、極限状態でやむを得ずして行われるわけでもないだろう。一定の信念のもとで、日常の行動のなかで培われた行動によるものである。組織、教団、指導者、さらには国家の利害を至上のものとして、いわば滅私奉公しようとする心性が基盤になっていよう。自分を教団や国家によって代表させるなら、殺人でも、なにごともたやすく実行される。しかし、それは組織体の持つ想像された力、もしくは暴力に依拠した、幻想の所産だろう。だから、人を人とも思わない、傍若無人の振る舞いもたやすくできるのである。(『私にとってオウムとは何だったのか』/川村邦光)

川村は、1940年代の”少国民”の死を美化した歌や、皇軍兵士の”聖戦”におもむく心性を問いながら、最後に、「オウムは我が隣人」であるだけでなく、「私たち自身でもあることを、肝に銘じておくべきだ」と記している。オウムを狂気の宗教集団として<ブラック・ボックス>に閉じ込めて断罪して終わりでは、私たちは何も学ぶことは出来ない。善が悪に転化するようなことは、何も「変な」宗教のなかでだけ起こるわけではない。それは狂気とも病理とも規定されず、自由と救済の名で日々のニューステロップに流れているものでもあり、いつか私たちに、一つの逃げようのない選択として降りかかるものでもある。

参考

・『オウムからの帰還』高橋英利 草思社文庫(1996.2)

・『アンダーグラウンド』村上春樹 講談社文庫(1997.3)

・『オウムは何故暴走したか』早坂武禮 ぶんか社(1998.10)

・『約束された場所で』村上春樹 文春文庫(1998.11)

・『オウムと私』林郁夫 文春文庫(2001.10)

・『私にとってオウムとは何だったのか』早川紀代秀 川村邦光 ポプラ社(2005.3)

・『オウム真理教事件ⅠⅡ』島田裕巳 (株)トランスビュー(2012.8)

・『オウム事件 17目の告白』上祐史浩 扶桑社(2012.12)

コメント