なぜオウム真理教に多くの若者が惹きつけられたのかを知りたくて、

村上春樹によるインタビュー集『約束された場所で』や、

信者や元信者の話、その他をいくつか読んだ。

(元)信者たちに共通するものは確かにある。

たとえば、生きることの意味に悩んでいたり、

家族や社会との齟齬、人間関係の問題を抱えていたり。

けれどもこれだけなら、なにもオウム信者に限ったことではない。

これ以外に彼らに共通しているのは、悩みやストレスを人一倍強く感じる感受性の鋭さと、その理由や解決策を知りたいという一途さ、真面目さである。感受性が鋭ければ、問題に耐えるにもより大きな力が要る。なかには、以前から幽体離脱を経験していたり、夢と現実の区別があいまいだったり、うつ状態を経験している人もいた。もう一つ付け加えれば、実はこれが一番大きいのではないかと思うのだが、身体が弱いのをなんとかしたくてヨガから入った信者も含めて、彼らはおしなべて「変わること」を求めていた。自らの心身をより良い状態に引き上げること、である。

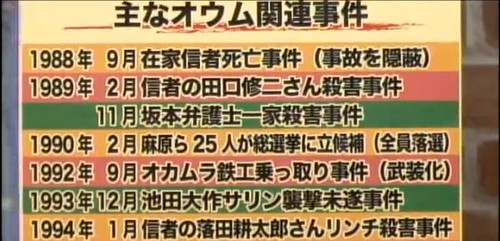

『約束された場所で』には8名のインタビューが掲載されているが、うち6名が1960年代生まれ。このほかに読んだ『オウムからの帰還』高橋英利(村上のインタビューにも登場している)、『オウムはなぜ暴走したか』早坂武禮、『オウム事件 17年目の告白』上祐史浩も、やはり60年代生まれである。オウムが宗教団体に変貌し、規模を拡大していった80年代半ば、彼らは二十歳前後であった。若者が社会に適応していくに一番センシティブな年頃、時代は宗教に傾いており、精神世界や超常現象、超能力、終末思想などがメディアに大きく取り上げられていた。脱近代西洋的な身体感覚の回復の手法も、ヨガだけでなく太極拳や気功、野口整体と種々あった。彼らがそこに悩みや問題の解決の糸口を見出したとして、では何故、他の手段や他の宗教ではなく、オウムだったのだろう。

志向性と宗教性の有無、世代

例えばあの頃、あちこちで目にしていた団体にヤマギシ会がある。1953年が発足という農事組合法人であるが、貨幣経済や私有財産を否定し、理想の共同体の拡大をめざす活動を行っていた(今も行っているが)。当時は農産物や加工品をショッピングモールやデパート、軽トラックのひき売りで販売していて(今はネット通販がメインか?)、私もよく買った。一般会員の他、各実顕地で共同生活をする村民がいる。実顕地に参画するには全ての財産をヤマギシに供託し、一般社会との人間関係や家族関係も断ち切ることを求められる。構図はオウムの出家にそっくりだ。

そっくりなのは信者と村民の出家/参画の条件だけでない。ヤマギシは社会生活の矛盾や軋轢からの実際的な解放だけでなく、決して腹の立たない幸福な精神生活を目指す。「真実の世界」で「本当の自分」として生きるのである。スローガンは「自分が変わることで世界が変わる」であり、理念は「無所有一体社会」である。オウムに入信した若者たちが求めた魂の救済とその実践生活はほぼオーバーラップするし、「変わりたい」彼らにはドンピシャリにも見える。ではあの時代、似たようなものを求めた人たちが、たまたまの出会いにより、ある者はオウムに行き、ある者はヤマギシに行った、ということなのだろうか。

だが、ヤマギシへの参画者はオウム信者とは年代的に異なる。オウムは独身の20代の若者が多かったが、ヤマギシは結婚して子供のいるような年代が多い。これには勧誘する側の戦略もあるだろう。オウムは大学で講演会を頻繁に開いたりしているが(高学歴者が多いのはそのせいもあるのでは?)、ヤマギシは健康志向や自然回帰志向の強い生活者に、「安全な食」(実際には農薬や添加物も使われていた)を通してくい込んでいった。彼れらはまた、子供をのびのびと育てたいという、子育てに悩みを抱えている世代でもあった。

大きく異なるのは、オウムには神秘体験や宗教志向の強い若者に訴えかけるものが、目に見えるかたちで提示されていた点だろう。村上春樹のインタビューでも、その他のオウム信者の自伝でも、何人かは、哲学や様々な宗教などに接した挙句、オウムにたどり着いたのだと述べている。解脱や悟りといった自己救済を、体系だてて具体的な方法で示していたのはオウムだけだったと。教義もしかり、である。

ヤマギシはどうだろう。オウムの修行に当たるのが、研鑽と呼ばれる話し合いである。会員や村民になるのには、特別講習研鑽会(特講)を受けなければならない。だがこの特講や研鑽の詳細な内容、つまり「真実の世界」で「本当の自分」に至る道筋が体系だって語られることはなく、外部で目に出来るような言語化もされていない。

ここから、(一見)わかりやすいマニュアルを、マニュアルに即して行動するに慣れた者たちに向けて、目に触れるように流布させたことがオウムの若者たちに対する「勝利」だったようにも考えられる。宗教的なるもの(神秘性や超越性、死生観)を求めている者には、仏教とヒンドゥー教とキリスト教の要素が混じり合ったオウムの教義は、ゴージャスで斬新であるだけでなく、権威を感じさせるものでもあっただろう。宗教学者島田裕巳も、オウムには、葬式宗教に堕した仏教や、新興宗教であっても現世の御利益を強調するような宗教と異なる「新しさ」があったと指摘している(オウム真理教と地下鉄サリン事件20年目の教訓 )。

このように、求める主体が、かたや精神性や来世を重視する頭でっかちなマニュアル世代と、かたや現世に理想郷を求める夢見る生活実践者世代という明確な違いは見えてくるものの、オウムの解脱に至る修行と、ヤマギシの研鑽による自己変容と、方法が似ていれば得られる心身の感覚もそっくりなのだ。対比しながら見ていこう。

オウムの修行では、長期間睡眠をろくにとらず、煩悩を排すべくマントラをひたすら唱え、ヨガや立位礼拝(五体投地)で肉体に負荷をかけ、瞑想でこの世の意味や価値を厳しく自己に問い続けていると、「クンダリニーの覚醒」と呼ばれる、身体的快感を伴う、熱エネルギーが尾てい骨から背中を通って頭頂から抜けていくという感覚や、光の幻視や幽体離脱のような神秘体感を得るという。これをオウムは解脱に至るいくつかのステージの「成就」と規定している。彼らは確かな体感を得て、現世の価値観や欲望を無価値なものと感じるようになり、麻原への帰依も強まっていく。

ヤマギシの「特講」はというと……。ヤマギシを取材していたルポライター米本和弘は、いくら実顕地を見学し、何人もの村民や会員に話を聞いても研鑽の実態がつかめず、みな口をそろえて「受ければわかる」と言うばかり。外から見たヤマギシと、内部の者の語るヤマギシの懸隔についての答えを得るためにも体験するしかないと、7泊8日の特講に参加する。特講の様子を柱に書かれたのが『洗脳の楽園』だ(これ以前に「特講」の実態が外部に知られることはなかった)。

実社会から隔絶した場での集団生活、質の悪い短い睡眠、世話係からの長時間の執拗な質問は、自らに一般的な価値感やその意味を問いつづけることを強いる。その果ての「覚醒」と「変容」。この時やはり、身体的な快感や幽体離脱、光を見るなどの体感がある。誰もが一様に「覚醒」するわけではないが、程度の差こそあれ、参加したほとんどの人には何らかの「変容」が訪れる。それは取材の一環として参加した米本にも同様であった。

事前に特講の研鑽をリサーチし、投げかけられる設問に予行演習し、禁じられた時計や録音機器をこっそり持ち込み、トイレで研鑽の様子を吹き込んでいた米本は、一般参加者に比べて研鑽を一歩外側から客観的に見ているわけで、「変容」の度合いは少なかった。だが、特講から戻ってから現実世界に対する興味が失われ、研鑽の記憶も一部欠落していることに気付く。最後の二日間は自らに課していたテープへの録音も放棄してしまい、記憶だけでなく記録も残っていなかった。担当編集者には「なんだか変ですよ。前と少し違っているみたい」と言われ、特講の世話係であった二人には「あなただって、変わったわよ」と断定される。

精神科医の高橋紳吾は特講の体験と仕掛けを話す米本をトランス(忘我)状態にあると指摘し、やはり精神科医の斎藤環はもっとストレートに「解離状態にある」と診断した。

斎藤が指摘する「解離状態」は、精神医学上「人間の精神の統合が失われる状態」と定義されている。斎藤環はこの定義に原因を加え、「ショッキングな体験(心的外傷)によって人間の精神の統合が失われる状態」としている。

(暴力を伴う児童虐待、自然災害、交通事故、戦争などの)ショッキングな体験をすると、それらから自己を防御するための諸感覚の入力スイッチが切り替わり、体験のされ方が変化してしまう(人間の精神の統合が失われてしまう)ということになる。(ある衝撃から)頭が真っ白になったあと、衝撃を受けた時の体験を反芻できれば、その人は解離していない。事態が認識できているからだ。衝撃体験が心のどこかにしまわれ一時的に喪失している場合は、意識・心・諸感覚が解離したということになる。

この解離概念を基に、ヤマギシの「特講」を読み解けば、個々の準備をする間もなく、「なんで腹が立つのか」を執拗に問われ続けるという困難な事態に対し、防御反応が働き、一瞬のうちに本人も気が付かないまま諸感覚のスイッチが切り替わり、感じ方が変わってしまったわけだ。このことを如実に示すのが、執拗な質問に苦痛を感じていたのに、突然快感を覚え感動の涙を流す—という現象だろう。(『洗脳の楽園』)

上祐史浩は、「クンダリニーの覚醒により性欲がズバッと落ちた」と言い、米本と同じ回の特講に参加した者は、研鑽のさなか、「(快感と共に)意識が宇宙に飛んでしまった」「(自我が)ストンと抜け、(水も空気も鳥も自分も)全てが一体に感じられた」などと述べている。「変容」は大きな快感や多幸感とともに訪れ、その記憶を脳は消し去ることが難しいという。解離により脳内にリアルな(あるいは非現実的な)イメージが浮かんだり、全能感や多幸感が生まれる状態を心理学では変性意識状態というが、宗教用語に直せば神秘体験である。

村上春樹のインタビューでは、事件を起こした麻原や教団を批判する人や脱退した人であっても、教義と修行、 そこから得られた体験や解放感、救済感はかなりの人が肯定している。これが不思議だったのだが、脳の深いところで体感した「変容」が消えていないと考えれば頷ける。

また、オウムの衆院選選挙活動の異様さや、サティアン等教団施設の汚さや粗雑さなど、聖性とは遠いふるまいや姿に何故信者が疑問を抱かないのか、それも不思議でならなかったのだが、この点も解離と変性意識で説明が可能のようだ。米本は「特講」体験と体験者への取材を通して、ヤマギシとは特講で解離状態になった時に脳に浮かんだユートピアを現実化した社会だと確信する。つまり、実顕地の在り様は、村民の変性意識により、脳内に生じた実際とは異なるイメージで見えているのだ。それを米本は、退会して実顕地を去った村民の言葉を挙げて、次のように説く。

「村を出るとき、もう一度うしろを振り返り、働いていた豚小屋を見たんやわ。そうしたら屋根はデコボコに歪み、汚らしそうだった。驚いたのなんの。だって、働いているときには、ものすごくきれいに見えてたんや。屋根はデコボコではなくきれいな曲線を描いていた」

客観的現実は一つしかないが見え方は二つある。理解しにくいかもしれないが、宗教世界の例を引けばわかりやすいだろう。オウムのサティアンは私たちには美的センスのない不気味な施設にしか見えないが、信者にとっては新しい世界を築き上げるためのすばらしい拠点に見える。(同上)

別の言葉で言えば「洗脳」ということになるのだろうけれど、そのメカニズムについては、ここでこれ以上立ち入ることはしない。「変容」は、宗教から見れば神秘的な「解脱」や「悟り」であり、ヤマギシや自己啓発的観点からは「自己変革」だ。が、精神医学や脳科学から見れば、心身に与える過剰な刺激により、脳の一部の機能が通常とは異なる働きをした結果もたらされた、体感を伴う価値観やイメージの転換だ。ここではこの点を確認しておけばいいと思う(これを身近な、軽度な例で譬えれば「あばたもえくぼ」である)。

ただし、「変容」は価値観やイメージよりもっと深いところでも起きている。ヤマギシの特講で受ける「怒り研鑽」では、「何故怒るのか」を世話係が執拗に問い続ける。問いに追い詰められていくと、ある時点で「感覚のスイッチが切り替わり」、怒りの原因となった出来事と自分の感情が切り離される。怒りの原因となる事実は事実としてあるけれど、自分の感情とは関係ないもので、怒る必要も理由もなかったのだ、となる。だがこれは、「変わった」というよりも「失った」というほうが正しい。

怒りという大事な、ものすごく人間的な、根源的な感情を失ったのだ。私は怒りを大事にしない人や、怒りをマイナスイメージでしか捉えられない人、怒りを抑圧してうまく表現できない人などに接すると、常々、それって違うだろう! と思っているので、怒りの感情を失わせるということに強い怒りを覚える(オウム信者の姿を森達也のドキュメンタリー映画『A』『A2』などで見ると、彼らもこのような大事な感情を失っている、いや奪われているような感触も覚えた)。

だが、なんといっても大きな「変容」は、ヤマギシズムや教団=麻原への絶対的帰依だろう。ヤマギシが帰依を求めるのは「無所有一体」というユートピアのイメージであり、研鑽はそのイメージをもたらす脳内回路をクローン生成するシステムだ。一方オウムの帰依の対象は「尊師の意志」である。オウムの修行にマハームドラーというものがある。どのような無理難題も「尊師の意志」として実践しなければいけない、とする教えである。これにより信者の頭は「尊師の意志」の単なる入れ物になるのである。これもまた「変容」というより、失う、奪われる、のほうが正しい。奪われるのは個的な感情に加えて想像力と思考力である(ヤマギシもオウムも、それを「我」と呼んでいる)。

ひと一倍感受性の鋭かった若者や、よりよい生を求めた人たちが、何故瑞々しい個の発現ではなく、個の放棄という正反対のところに行きついてしまうのか。彼らは何かの罠にはまったのだろうか。個を滅するというけれど、それは超越的な新しい存在になることであって、誰かの複製やただの入れ物になることではなかったはずだ。

「自分の足で立つ」ことの難しさ

では、オルタナティブな手法としての野口整体はどうだろう。なぜ彼らは野口整体に行かなかったのだろう。

野口整体の二本の柱は「活元運動」という自己の体を整える機能強化と、「隃気」という「気」を用いた他者に対する施療である。ヨガや太極拳のような決まった動きによる鍛錬ではなく、個的な体のゆがみや偏りを、その個体に備わった治癒回復能力を活性化させることで整えるというものだ。活元運動では、日常とは逆の呼吸方法で刺激を体に与えてやると、ゆがみや偏りを正そうとして勝手に体が動き出す。これはあくびや伸びや寝返りなどと同じ動きである。しばらく動くがままにぽかんと放置していると、まことにすっきりさっぱりとした心地になる。隃気は指圧やマッサージにも通じる施療で、 修養を積んだ指導員から受けることもできる。

私は熱心な信奉者になるまもなく離れてしまったが、開祖野口晴哉の何冊かの本を興味深く読み、体を壊した時は隃気をしてもらいに少し通ったこともあった。野口晴哉の自然と人間の体と心の捉え方は、独特の哲学的思索や宇宙観に満ちており、魅力的であった。野口は多くの人間を施療し、指導したが、その夥しい人間(の肉体)観察から、「体癖」という人間研究体系をまとめ上げ、潜在意識に行動が規定される様態も解き明かした。 野口整体は今も体育系の公益社団法人として活動を続けているし、野口の著作は文庫化もされている。

野口晴哉は突出した才のある人だったし、思索を重ねてそれをまとめ上げた。何より実際の施術能力に長けていたから、もし彼が自らの唱える方策を宗教に非ずと規定せず、宗教的に人々を導いていたら、オウムよりすごい宗教団体になっていたかもしれない。実際、手かざしでの施療を目玉に宗教を名乗っている団体もあるし、そのうちの教祖の一人はかつて野口の弟子で、宗教に転じて破門されたとも聞いている。

精神の肉体に及ぼす力において突出した指導者がいた。それが人々を魅了し、組織が拡大していく道筋では、オウムも野口整体もそう違わないような気がする。成立の時代と背景は異なるにしても、80年代半ばを見れば、そこに集まってくる人々が求めたものに、似通ったものはあった。現行の価値観に対する疑問、違和感、疎外感、迷い、それらからの解放。西欧近代や資本主義が損なってきた自然や、自然性としての人間の肉体の回復。私の中にも、そのような志向性ははっきりとあった。

もちろん野口整体には、宗教に非ずとする以上、ヤマギシと同様来世や終末思想はない。だが、何より大きく異なるのは、オウムとヤマギシの両方がやっきになって消滅させようとしたものが、野口整体では最も大事なものと規定されていることである。野口の指導理念は「何かに頼ることなく自らの足で立つこと」であった。本来持っている自分の力を引き出し、「活き活きと生を全うする」ことが野口整体の目指す人間の在り方で、そのためには「自らの足で立つ」ことが大前提なのだ。これはオウムやヤマギシが求めた個我を捨てる「帰依」とは対極の理念である。そこには個としての人間に対する徹底した信頼と、現実的日常的な肉体肯定=尊重がある。

したがって野口整体には、オウムやヤマギシが信徒や村民を丸ごと受け入れる「場」が無い。活元会や隃気で訪れる本部や支部は、鍛錬や交感の場ではあるが、包摂や承認や受容を与える共同体ではない。野口整体では、あくまで個人が自分の場で、自力で活きる力を育むのが基本だからだ。閉ざされた「場」でのみ生き、自己以外の他者に絶対的な力を求め、寄りかかり、救ってもらおうと考える人間には、まことに頼りなく感じられるだろう。

島田裕巳によると、オウムは最初在家信者が主で、麻原にも出家者を増やそうという意図はあまりなかったという。むしろ信者の側からの突き上げるような希望により出家制度が確立された、というのだ。それだけ共同性や「場」を求める気持ちが信者に強かったということだろう。島田は、オウムの出家集団を集団的引きこもりとも形容している(『オウム真理教事件ⅠⅡ』)。この視点は非常に重要だと思う。

村上春樹は河合隼雄との対談で、インタビューで見たような(オウムに引き寄せられた)人たちは、社会の中に常に一定の割合でいるのではないか、と述べている。彼らは一般社会の価値観とずれてしまっており、この社会のシステムの中ではやっていけない人、なのだ。そのうえで、社会に彼らのような人たちを引き受ける受け皿があってもいいんじゃないのか、という。

インタビューのなかにも明らかに大変そうな人はいたし、早坂武禮も、オウムは心身に病を抱えている人も拒まず受け入れていた、彼らにはサティアンでの共同生活は天国だっただろう、と明かしている。このような人たちがどれくらいの人数、パーセントでいたのかはわからない。私たちに彼らの声は届かない。彼らは本を書かず、インタビューにも応じないからだ。

けれども、オウム入信者の全てを、「社会と折り合いをつけることができない人たち」とひとくくりにすることには抵抗がある。少しだけ何かが過剰だったり、あるいは足りなかったりはしても、個々に見れば偏向も程度も様々で、もし似たような志向性を持つ友人でもいれば、あるいは似ていなくてもいい、ただ受け入れてくれる友人がいれば、あるいは何かやり過ごしていく手立てや手法を見出すことが出来れば、何とかやり過ごしていける人はいるだろうと思うからだ。現実にも、鬱々と孤立に耐えながらもオウムに行かなかった人も多いのではないか。実際インタビューを受けた人の中にも、脱退後普通に社会生活を送っている人はいるのである。「社会に受け皿がない」とは、島田裕巳や宮台真司も指摘していることだけれど、この点は別にあらためて考えてみることにしよう。

ところで、宗教ではないとの規定にもかかわらず、野口整体にも宗教臭がある。これが私には不思議でならなかった。活元会という活元運動を集団で行う集まりは、何も知らない人には異様な光景で、新興宗教の何かの修行なのかと思われても仕方がない。隃気も、実際に宗教としている団体や教祖がいることもあり、近代科学で説明不能な施療を宗教だと捉えるのは納得しやすい。

だが、そういう外部的なものではなく、内部からにじみ出てくるような宗教臭があるのである。おそらくは、私の勝手な推察であるが、そこに集う人々の中に、神秘や霊性といった宗教的なものを求める気持ちが、いくばくかにしろあるのではないだろうか。あるいは、「自らの足で立つ」ことを求められながらも、「何かに頼る」心根というのはぬぐいがたく、野口晴哉という秀でた指導者への尊敬や思慕も、「帰依」に近いものになるのかもしれない。

言い換えれば、「これは(一般的常識的摂理を超えるような)すごいこと(人・行い・思想)だ」という感嘆や敬慕は簡単に「崇める」になってしまう、ということだ。宗教化ということの、なんと易しいことか。もちろんこれは、「自らの足で立つ」ことのなんと難しいことか、と同義である。

私がここで言う「宗教」とは、「○○教」と いう名前の付いた教団や、立派な教会や礼拝堂を有する信徒集団だけを差しているわけではない。何かを絶対として信奉すること、といった広い意味である。その絶対性を相対化できなければ、それは限りなく宗教に近づく。だから人間は、大筋としてはそのような意味で宗教化しやすい(されやすい)存在ではないのか、いや、心の中では求めていさえするのではないか、とも思うのである。強度の「洗脳」など必要ないほどに。

今回、オウム関連の本を読んだだけではわからなかったことが、『洗脳の楽園』でヤマギシを対比させることで、少しわかってきたように思う。わかったことのひとつは、誰もが、信者になり出家してしまったり、会員になり村民になってしまう可能性がある、ということだ。米本が参加した「特講」には、妻に説得されていやいや参加している人や、半信半疑の人、批判的な人すらいた。それらの人たちにも、「変容」は疑念や批判に関係なく訪れたのだ。ふとしたことで足を踏み入れてしまうことはあり得ることで、足を踏み入れたあと待ち受けている「特講」様メカニズムに、私たちの脳(=意志)が抗うことは難しい。

当時の私には、1999年に世界が終わるとする終末観は無縁だったが、厭世観はあった。自己嫌悪もあったし、自分を変えたいとも思っていた。太極拳もやってみたし、一時野口整体の会員にもなった。当時も今も、ユートピアなどないとは思っているが、この社会、もう少しなんとかならないのかよ! という気持ちは強い。それやこれやが複合された結果、ときどき、ここではないどこかに行ってしまいたくなる。その時、ふと目の前にどこでもドアのように入り口が現れ、何かの気の迷いのように足を踏み入れることが、絶対に無いとは言えない。

がしかし、米本が参加したヤマギシの「特講」が始まった翌日、「聞いていた話と違う」と怒り、人里離れた山中の施設であったのもものともせず、一人帰ってしまった女性がいた。89名の参加者の内一人というのはかなり少ない割合ではあるが、これは自分が求めているものではない、ここにいてはいけない、と初期段階で判断できる人もいるのだ。米本が取材したヤマギシ開設から40年の時点で、実顕地への参画者は延べ7,500人いたが、残っていたのは2,500人だという。7割近くの人が、先に引用した人のように、村の生活を体験した後で脱退の決意をしたということだ。ひとたび村を出る決意をし、振り返ってみれば、魔法が解けたように、きれいな豚小屋がデコボコの汚い小屋に戻っていたというこの人の話は、一瞬のうちに逆の「変容」が起こったわけで、なんだか感動してしまった。

オウムもしかりで、出家信者となっても脱退した人はそれなりの数いたようだ。『約束された場所で』にも、教団のやり方に疑問を感じ、批判的な意見を口にした結果、薬物の人体実験のような扱いを受け、逃亡した人がいた。サティアン近隣の住民からは、逃げてきた信者をよくかくまった、という話も聞かれる。『オウムからの帰還』を書いた高橋英利は、地下鉄サリン事件の報を目にした直後にサティアンから離れ、実名で、マスコミに教団の内実を明かした。

これらは野口晴哉が目指した「自分の足で立つ」行為である。『オウムはなぜ暴走したか』で早坂武禮は、厳しい修行に耐えられない脱走を「下向」と書くが、たとえ脱走であったとしても、それは自己防衛本能であり、自分の頭(体)での判断に違いはない。

それにしても、と思う。なぜ私たちは、「自分の足で立つ」ことの難しさを、そして大事さを、教えられることが無いのだろう。自立とか個性重視とか言われるが、それは具体的にどういうことなのか、このような場面ではどう考えどう行動したらいいのか、そういう実践的な教育を受けた記憶はない。宗教についても同じである。宗教とは何であるのか、何故人は宗教を必要とするのか、それは社会にとってどのような力を持つのか、そのようなことを教えられた記憶もない。

【参考】

・『オウムからの帰還』高橋英利(1996.2)

・『オウムは何故暴走したか』早坂武禮(1998.10)

・『約束された場所で』村上春樹(1998.11)

・『オウム事件 17目の告白』上祐史浩(2012.12)

・『オウム真理教事件ⅠⅡ』島田裕巳(2012.8)

・『洗脳の楽園 ヤマギシ会という悲劇』米本和弘(1997.2)

・『さよなら、サイレント・ネイビー 地下鉄に乗った同級生』伊東乾(2006.11)

・ 松岡正剛の千夜一夜 生代篇/野口晴哉『整体入門』

コメント